ライフ

life

更年期障害に向き合う 長年の悩みと家族の支え、そして医療の視点から見るケア方法

「やりたくない」朝から始まる日々 10年間の闘い

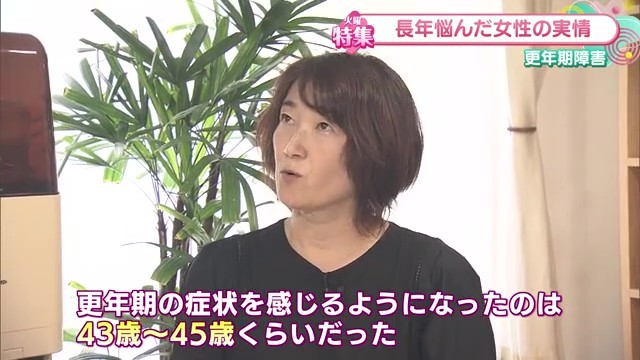

佐賀市在住の中島寛子さん(56歳)は、43歳頃から更年期障害の症状に悩まされてきました。

「最初は気分の落ち込みから始まりました。気持ちが落ち込んで、『今日は仕事やりたくないな』と思うようになって」

そう振り返る中島さんの症状は、徐々に変化していきました。気分の落ち込みに加えて、ホットフラッシュと呼ばれる急激な体温変化も現れるようになったのです。

「顔が熱くなるんです。急にカーッと熱くなったかと思うと、今度は寒くなる。冷えるような感じで」

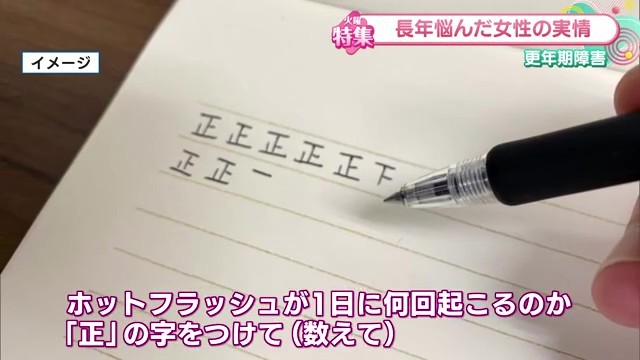

「正」の字で症状を記録 医師への相談で見えた答え

SNSが普及していない時代、中島さんは独自の方法で症状と向き合いました。

「ホットフラッシュが1日に何回起こるのかを『正』の字をつけて記録し、それを持って産婦人科に行きました」

短時間で頻繁に症状が現れる時には、1日に30回以上も記録することがありました。医師から「更年期ですね」と診断された時の安堵感について、中島さんは「あーっと思いました」と表現しています。

治療では「ホルモン剤や腕に貼るシールタイプのもの」を使用。「私が一番効果を感じたのは漢方薬でした」と振り返ります。完全に治るわけではないものの、徐々に症状は改善していきました。

回復するには10年ほどかかったそうです。

職場では言えない悩み 切り替えで乗り切った日々

当時企業で事務職をしていた中島さんにとって、職場での症状は特に辛いものでした。

「お客様にお茶を出す時など、緊張すると汗が出てしまうこともありました」

派遣社員だった中島さんは、職場に症状について相談することができませんでした。

「職場での理解は、言えない自分がいました」

そんな中、中島さんは自分なりの対処法を見つけます。

「いろんな人と話したり、気分を変えたり。昼休憩は一人で過ごして、そうやって切り替えていました」

「もう休んどけば?」家族の支えが救いに

更年期障害の症状は、心にも大きな影響を与えました。

「何もやりたくなかった。体が重いというのではなく、とにかく『やりたくない』という気持ち。私の場合は朝起きた時からそう感じていました」

しかし、家族への率直な気持ちの共有が大きな支えとなりました。

「家族には伝えていました。『きょうはもうやりたくない』『仕事やりたくないって思うんだよね』とか」

家族の理解ある対応に、中島さんは深く感謝しています。

「子供たちが家事を分担してくれたり、旦那さんの一言が私には大きかったと思います」

特に印象的だったのは夫の言葉でした。

「『もう休んどけば?』『今日仕事いいんじゃない?』とか」

何気ない一言が中島さんの心を軽くしました。剣道をしていた長男、野球をしていた次男のために毎朝作っていたお弁当やおにぎりについても、「『やらなくて今日はいいよ』と言ってくれるだけでも」大きな救いになったといいます。

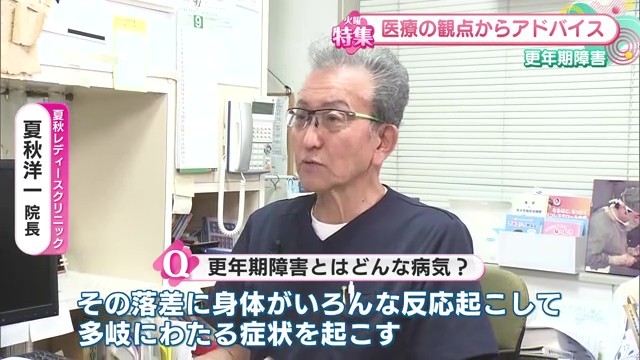

医療専門家が語る更年期障害の実態

唐津市にある夏秋レディースクリニックの夏秋洋一院長に、更年期障害について医療の観点から詳しく話を聞きました。

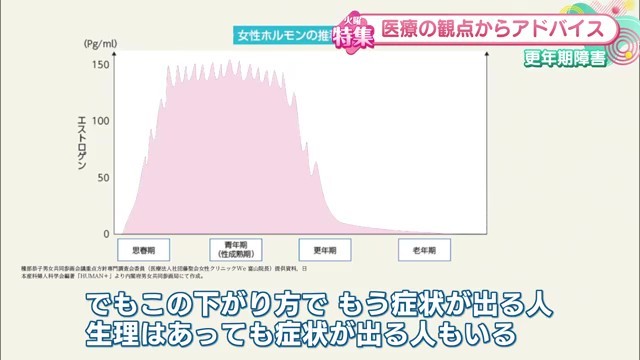

「更年期障害は、女性がある時期になると女性ホルモンが下がってきます。エストロゲン、日本語で言えば卵胞ホルモンや黄体ホルモンが下がってきます。その落差に対して身体がさまざまな反応を起こし、多岐にわたる症状を引き起こします」

症状が現れる年齢について、夏秋院長は次のように説明します。

「個人差はありますが、45歳から55歳くらい、この10年の間にそれぞれ症状が現れます。あまり症状がない人もいれば、非常に重い症状に悩まされる人もいます」

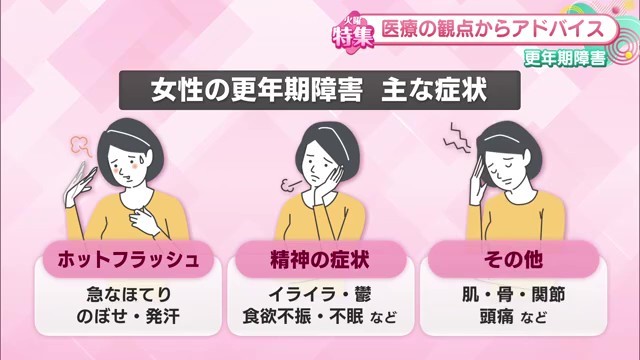

最も多いのはホットフラッシュ

患者が最初に病院を訪れる際の症状について、夏秋院長は「やはり一番多いのはホットフラッシュですね」と答えます。

しかし症状はそれだけにとどまりません。

「精神的な症状も出てきます。イライラしたり、うつ状態になったり、食欲がなくなったり。それから皮膚や骨にもさまざまな症状が現れます。骨粗鬆症や肌の衰えなども含まれます」

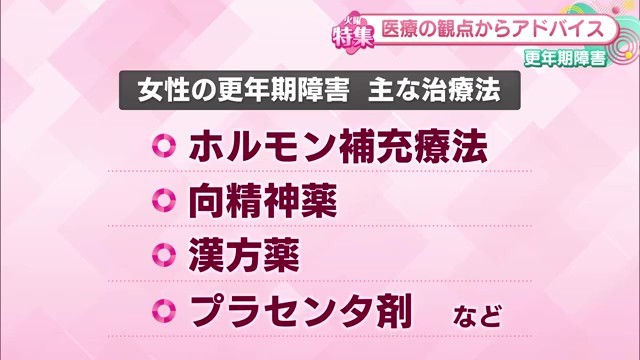

治療方法については、ホルモン補充療法の効果を説明します。

「以前の生理があった時のようにホルモンの状態を戻してあげる、ホルモン補充療法を行います。これによってホットフラッシュは比較的落ち着いてきます」

さらに治療選択肢の広がりについても言及しています。

「イライラやうつ状態には向精神薬を投与することもありますが、最近では漢方薬が効果的であることが分かり、漢方薬を処方する医師も多くなっています」

日常生活で心がけたい基本的なケア

日常生活での注意点について、夏秋院長は基本的な生活習慣の重要性を強調します。

「特に気をつけることはありませんが、これは自然の摂理でもあります。皆さんにとって一番大事なことは、バランスの良い食事をして、適度な運動をして、良い睡眠をとることです。これがベースになります。それでもなお症状があれば、お薬の力を借りる」

多くの女性が判断に迷う、生理と更年期障害の関係についても重要な指摘をしています。

「必ずしも月経が止まる止まらないというのは目安になりません。ホルモンがある程度下がらないと月経は止まりませんが、この下がり方でも症状が出る人がいます。生理があっても症状が出る人がいるんです」

生理の状況よりも症状に注目することの重要性を伝え、早期受診を勧めています。

「器質的な病気ではないため、どうしても皆我慢しがちになります。でも我慢する必要はないんです」

また、夏秋院長は女性だけでなく男性にも更年期障害があることを指摘しています。男性の場合は女性ほど急激なホルモン減少にならないため、自分では気づきにくい特徴があります。夫婦やパートナーとしては、お互いにその年代で更年期障害があるということを知っておき、理解し合うことが大切だと説明しています。

体験談から学ぶ 周囲の理解とケアの重要性

中島さんの体験談を通じて見えてくるのは、周囲の理解とケアの重要性です。職場では言いにくかった症状も、家族の理解と支援によって乗り越えることができました。特に夫の「もう休んどけば?」という何気ない一言や、子供たちの家事分担が大きな支えとなりました。

取材を通じて、「私もいずれ何かしら起きるかもしれないと思っているので、自分に違和感がある時、周りも何かきついのかなと思った時に、ふと優しくケアできることを意識したいと思いました」という声も聞かれ、身近な人同士での気遣いの大切さが改めて実感されました。

また、夏秋院長は女性だけでなく男性にも更年期障害があることを指摘しています。男性の場合は女性ほど急激なホルモン減少にならないため、自分では気づきにくい特徴があります。夫婦やパートナーとしては、お互いにその年代で更年期障害があるということを知っておき、理解し合うことが大切だと説明しています。