佐賀のニュース

大水害を経験した町に残る"揚げ舟" 先人の知恵を後世に【佐賀県鳥栖市】

2022/11/15 (火) 18:50

災害・私の記憶。約70年前、昭和28年(1953年)の大水害、いわゆる28水で被害を受けた鳥栖市水屋町には水害に備えてきた先人の知恵を伝えるため“揚げ舟”が今も残されています。

【大石堅二さん】

「そこにあるのがね、水屋町の“揚げ舟”」

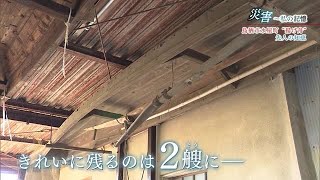

鳥栖市水屋町にある「揚げ舟」長さは約5メートルの木製の船で、住宅や倉庫の軒下にロープでつるされ、かつては水害対策の1つとして重宝されていました。

【大石堅二さん】

「当時はですね、みんなにとっては財産やった」

67世帯、172人が暮らす水屋町。筑後川の支流・宝満川などに囲まれていて、大雨が降ると河川が逆流し水害に見舞われてきました。

【大石堅二さん】

「すり鉢みたいに町自体がなっているので全部の水が水屋町の田んぼの中に集まる。少しの雨でも浸かって田んぼはすぐ白くなっていた。海みたいに」

大石堅二さん87歳です。水害の中でも、昭和28年・1953年の大水害いわゆる“28水”は「経験したことのない水位だった」と振り返ります。

【大石堅二さん】

「この家でこの辺まで、頭がやっと入るくらいの…この辺まで浸かったですね」

県内ではいずれも多いところで平野部で600ミリ、山間部で900ミリの雨量を記録。水屋町でも堤防が決壊し河川が氾濫しました。

【大石堅二さん】

「川なんか見ると恐ろしかったという話。いろいろなものが流れて、人やら牛やら馬やら、家とかどんどん川に流れていきよったらしい。水の力は恐ろしかですね」

そこで住民の支えになったのが揚げ舟です。避難や救助のためではなく“ある手段”として活用されていました。

【大石堅二さん】

「もともと話を聞くと、田んぼの麦わらを流れないように寄せて高いところに持っていくような状態で使われていたと」

このほか、浸かったまちを舟に乗って移動し、長引く避難生活を送る住民に炊き出しの提供も行っていたといいます。

【大石堅二さん】

「こっちこっちと言ってもまだ先があると言って何日も炊き出しは遅れていた。川で流されたとか話を聞いていた」

堤防の補強や排水機場の設置によって大規模な水害がまちを襲うことはなくなりました。それに伴い揚げ舟の文化も徐々に衰退。現在、4艘残っていますが、きれいな状態を保っているのは2艘だけです。

【水屋町 井邊秀人区長】

「あと20年30年してから『前の水害はどげんやったやろうか』と振り返る時に揚げ舟ちゅうのも効果的な面もある」

一方で、道路や家屋の浸水被害はいまでも毎年のように発生しています。高齢化により“28水”の経験者が減少するなか、地元の住民は揚げ舟を後世に残し水害への備えを伝えていきたいと話します。

【大石堅二さん】

「『前はこげんとのあったとばい』て『一斉に使いよったとばい』て話さるっばってんですね、(揚げ舟が)無くなってしまうとそういう話もまたする人がいなくなってしまう」

【大石堅二さん】

「そこにあるのがね、水屋町の“揚げ舟”」

鳥栖市水屋町にある「揚げ舟」長さは約5メートルの木製の船で、住宅や倉庫の軒下にロープでつるされ、かつては水害対策の1つとして重宝されていました。

【大石堅二さん】

「当時はですね、みんなにとっては財産やった」

67世帯、172人が暮らす水屋町。筑後川の支流・宝満川などに囲まれていて、大雨が降ると河川が逆流し水害に見舞われてきました。

【大石堅二さん】

「すり鉢みたいに町自体がなっているので全部の水が水屋町の田んぼの中に集まる。少しの雨でも浸かって田んぼはすぐ白くなっていた。海みたいに」

大石堅二さん87歳です。水害の中でも、昭和28年・1953年の大水害いわゆる“28水”は「経験したことのない水位だった」と振り返ります。

【大石堅二さん】

「この家でこの辺まで、頭がやっと入るくらいの…この辺まで浸かったですね」

県内ではいずれも多いところで平野部で600ミリ、山間部で900ミリの雨量を記録。水屋町でも堤防が決壊し河川が氾濫しました。

【大石堅二さん】

「川なんか見ると恐ろしかったという話。いろいろなものが流れて、人やら牛やら馬やら、家とかどんどん川に流れていきよったらしい。水の力は恐ろしかですね」

そこで住民の支えになったのが揚げ舟です。避難や救助のためではなく“ある手段”として活用されていました。

【大石堅二さん】

「もともと話を聞くと、田んぼの麦わらを流れないように寄せて高いところに持っていくような状態で使われていたと」

このほか、浸かったまちを舟に乗って移動し、長引く避難生活を送る住民に炊き出しの提供も行っていたといいます。

【大石堅二さん】

「こっちこっちと言ってもまだ先があると言って何日も炊き出しは遅れていた。川で流されたとか話を聞いていた」

堤防の補強や排水機場の設置によって大規模な水害がまちを襲うことはなくなりました。それに伴い揚げ舟の文化も徐々に衰退。現在、4艘残っていますが、きれいな状態を保っているのは2艘だけです。

【水屋町 井邊秀人区長】

「あと20年30年してから『前の水害はどげんやったやろうか』と振り返る時に揚げ舟ちゅうのも効果的な面もある」

一方で、道路や家屋の浸水被害はいまでも毎年のように発生しています。高齢化により“28水”の経験者が減少するなか、地元の住民は揚げ舟を後世に残し水害への備えを伝えていきたいと話します。

【大石堅二さん】

「『前はこげんとのあったとばい』て『一斉に使いよったとばい』て話さるっばってんですね、(揚げ舟が)無くなってしまうとそういう話もまたする人がいなくなってしまう」

|

|

|

- キーワードから探す

佐賀のニュース

特集ニュース

DAILY NEWSランキング

こちらもおすすめ

全国のニュース FNNプライムオンライン

-

「トレビの泉」で入場料の徴収始まる オーバーツーリズム対策で…約370円支払うと石段降りて噴水の縁まで立ち入り可能に

2026/02/03 (火) 13:29 -

きょう(2月3日)は何の日? 福は内!福は内!岡山に春が来た!最上稲荷の節分祭(1978年)【岡山】

2026/02/03 (火) 13:00 -

雪かき中にイノシシに襲われる 87歳女性がけが 発見に至らず、住民に注意呼びかけ 長野・木島平

2026/02/03 (火) 12:58 -

13台絡む多重事故 最初に衝突した車運転の男性を容疑者死亡のまま”書類送検” 事故前に「意識失い…」 兵庫県警

2026/02/03 (火) 12:50 -

過去最大2078億円の新年度予算案 4月から小学校の給食費無償化、市民芸術村改修も

2026/02/03 (火) 12:42